今回は、不正利用に対して推奨されている対策や実際に各店舗・事業者が取っている対策等についてご紹介します。

関連記事:オンライン決済で避けては通れないチャージバック|そもそもチャージバックとは?

各店舗・事業者で対策をとる必要があるのか

当然わたしたちのように決済システムを提供している企業でも、不正利用が発生しないように抑制対策を日々検討・実行していますが、下記の記事でも手口をご紹介しましたように、サービススキームや取り扱い商品によって、狙われ方というものは変わってきます。

その中でとりうる対策や効果的な施策は、決済システム側として必要な不正対策とサービス提供側で必要な対策で異なります。

そのため、顧客情報や注文時のシチュエーションから、怪しい注文ではないかどうか判断をするなど、各店舗や事業者での対応検討・導入も必要不可欠になります。

各店舗・事業者での導入が推奨されている対策

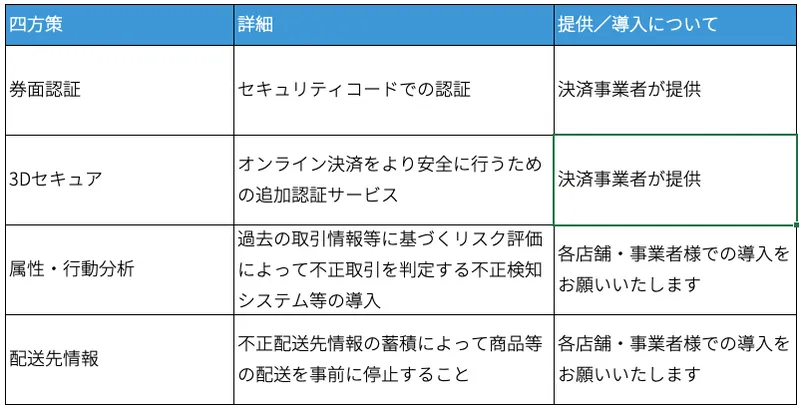

経済産業省からはオンライン取引において「実行計画に掲げる4方策」が推奨されています。

- 本人認証3Dセキュア、認証アシストによる本人認証です。3Dセキュアについては後ほど詳細をご説明します。

- 券面認証セキュリティコードでの認証のことです。

- 属性・行動分析(不正検知システム)過去の取引情報等に基づくリスク評価によって不正取引を判定することです。

- 配送先情報不正配送先情報の蓄積によって商品等の配送を事前に停止することです。

一部商材については、クレジットカード会社より上記対策の1方策以上の導入が必須とされる場合などもあります。券面認証は決済代行会社でも必須となっているケースが多いため対応されている事業者様も多いと思いますが、より多くの対策がとられているほど不正利用は起きにくくなります。

各店舗や事業者が実際に取っている対策

具体的な例としては下記のような対策が取られているケースがあります。

- 入力されたクレジットカード名義と注文者氏名が異なる場合は発送をしない

- 注文者のメールアドレスが、無料アドレスや一定期間のみ有効な特殊なアドレスの場合は、注文者に連絡がつくことを確認してから商品を発送する

- 一定金額以上の商品販売については本人確認書類の提出を必須とする

- 過去に不正利用があったものと同一情報で注文があった場合は発送をしない

- IPアドレスブロック等を行う(海外からのアクセスは不可とするなど)

決済事業者等で提供されている不正利用を抑制するための対策

3Dセキュア

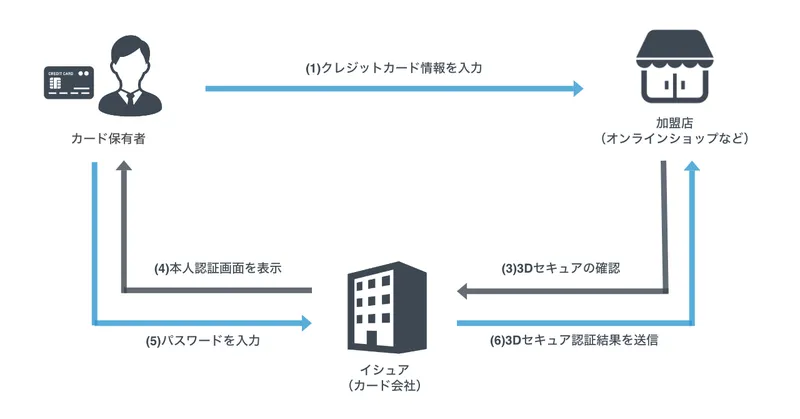

3Dセキュアとはオンライン決済をより安全に行うための追加認証サービスです。「クレジットカード番号」や「有効期限」などのクレジットカードに記載されている情報に加え、「カード保有者本人しか知りえないIDやパスワード(※)」の入力が求められます。

そのため、クレジットカード情報の盗用による「なりすまし」などの不正利用を未然に防ぐことができます。

PAY.JPの3Dセキュアについてはこちらの資料pdfで詳細をご説明しています。

コンバージョンに影響するためすぐの導入を検討いただくのは難しい場合もあるかと思いますが、PAY.JPの3Dセキュアについては、一定金額以上の場合のみに3Dセキュアが入るように実装でハンドリングすることなども可能です。

券面認証

クレジットカードのセキュリティコードを用いた認証のことです。PAY.JPでもご提供しており、原則カード情報入力の際はセキュリティコードを必須としています。

対策をしていてもチャージバックが発生してしまった場合の保証

どのように対策をしていたとしても、どうしても不正利用が発生してしまうこともあります。不正利用が発生し、チャージバックとなってしまった際に、事業者が受ける損失を補填してくれる「チャージバック保証サービス」を提供している決済代行会社もあります。

PAY.JPでは株式会社アクル様と提供し、チャージバック保証サービスを提供しています。なお、チャージバックへの保証に関しては、各社提供状況や内容が異なりますので、必ず詳細は各サービスにお問い合わせください。

チャージバックの負担を減らすのではなく、不正利用を発生させないことが重要

今回は3回にわたり、チャージバックと不正利用についてご説明をしました。チャージバックは成立するとその金額が店舗負担になってしまいます。そのため、「チャージバックが発生した際の保証」「チャージバックに反証する方法」など、チャージバックが起きた時にどうするか、というところに目が行きがちですが、最も重要なのは「そもそも不正利用をさせないこと」です。

不正利用は顕在化した時点(ユーザーがチャージバックをカード会社に申立した時点)で、カード会社は「不正利用が発生した」として認識します。

そのため、その後にチャージバックが成立しても反証ができても、「不正利用が発生した加盟店である」という見られ方は変わりません。

そのため、最悪の場合、クレジットカード会社から「不正顕在加盟店」として契約を解除されてしまうケースもあります。

チャージバックに抗弁する材料を揃えることや万が一に備え保証サービスを付けることももちろん大切なことですが、不正利用が起きなければチャージバックも起きにくくなることを念頭に置いて対策をいただくことが大切です。不正利用を理由としたチャージバックに限ります

まとめ

経産省から推奨されている四方策についてのまとめは以下の通りです。

今回の記事は以上です。

次回もどうぞよろしくおねがいします!

PAY.JPからのご案内

PAY.JPにご興味をおもちいただけましたら、ぜひこちらより資料をご請求ください。https://form.run/@payjp-3277